中学2年理科【化学変化】プリント・確認テスト用紙

中学2年理科【化学変化】の確認プリントです。

\動画の一問一答で覚えたい・確認したい方はコチラもどうぞ/

中学理科

【酸化.1~硫化鉄・硫化銅・酸化鉄~】一問一答集動画

・YouTube版(標準速度…YouTubeの機能で速度は調節できます)

・TikTok版(倍速)

【酸化.2・還元~酸化マグネシウム・酸化銅・酸化鉄~】一問一答集動画

・YouTube版(標準速度…YouTubeの機能で速度は調節できます)

・TikTok版(倍速)

\動画の一問一答で覚えたい・確認したい方はコチラもどうぞ/

中学理科

【化学式をおぼえよう~化合物→化学式へ~】一問一答集動画

・YouTube版(標準速度…YouTubeの機能で速度は調節できます)

・TikTok版

【化学式をおぼえよう~化学式→化合物へ~】一問一答集動画

・YouTube版(標準速度…YouTubeの機能で速度は調節できます)

・TikTok版

\動画の一問一答で覚えたい・確認したい方はコチラもどうぞ/

中学理科

【質量保存の法則・物質の割合・化学変化と熱】一問一答集動画

・YouTube版(標準速度…YouTubeの機能で速度は調節できます)

・TikTok版(倍速)…近日公開

中学2年理科【化学変化】について

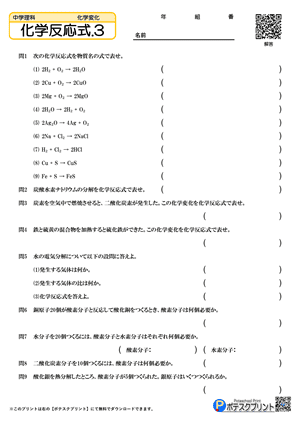

【物質が結びつく変化】では、「物質が結びつく化学変化」について学びます。

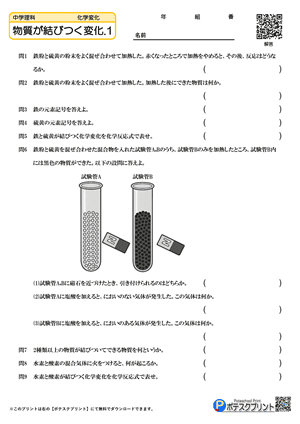

鉄と硫黄の粉末を加熱すると、黒色の「硫化鉄」という新しい物質ができ、これは純粋な化合物です。

この反応では発熱が起こり、反応は自動的に続きます。

鉄や硫黄の元素記号(Fe, S)、化学反応式(Fe+S→FeS)も習得します。

また、塩酸を加えると水素や硫化水素が発生し、それぞれにおいの有無で識別できます。

他にも銅と硫黄の反応や水素と酸素の化合についても学習し、化合物の性質や特徴を理解していきます。

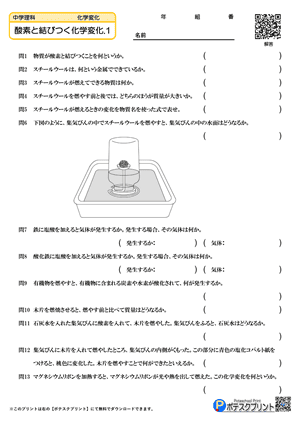

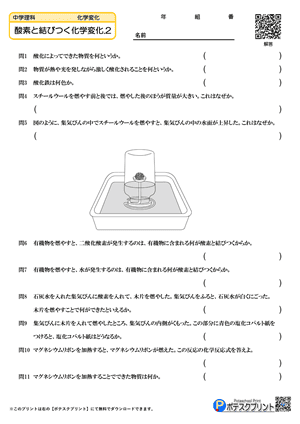

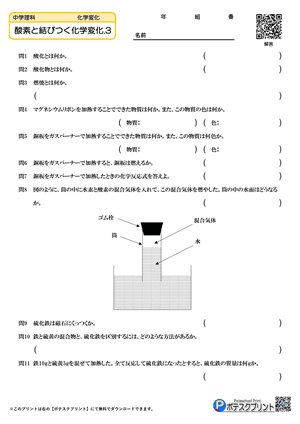

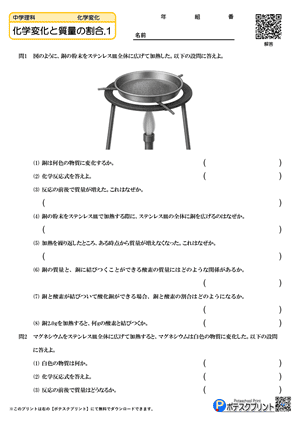

【酸素と結びつく化学変化】では、主に「酸化」と「燃焼」について学習します。

酸化とは、物質が酸素と結びつく化学変化であり、その結果できる物質を「酸化物」といいます。例えば、鉄が酸素と結びつくと酸化鉄が、マグネシウムが酸素と結びつくと酸化マグネシウムができます。

燃焼とは、物質が熱や光を出しながら激しく酸化する現象です。木やスチールウールを燃やすと、二酸化炭素や水が発生します。

また、有機物を燃やすと炭素と水素が酸素と反応して二酸化炭素と水が生じることを学びます。

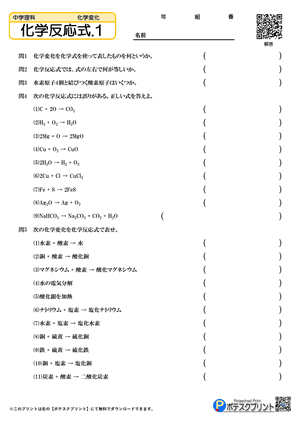

【化学反応式】では、「化学反応式」について学びます。化学反応式とは、物質がどのように変化するかを化学式を使って表したものです。

例えば、水素と酸素が反応して水になる場合、「2H₂ + O₂ → 2H₂O」のように書きます。このとき、反応の前後で原子の数が等しくなるように式を調整します。

さらに、金属と酸素の反応や、分解反応(水や酸化銀の分解)、物質の質量比や分子の個数関係についても理解を深めます。化学変化を式として正確に表す力を養います。

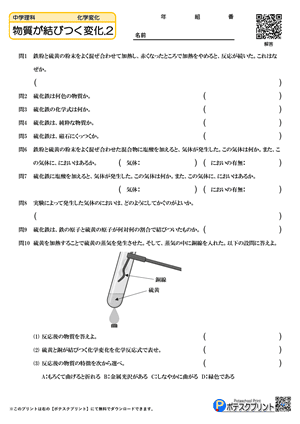

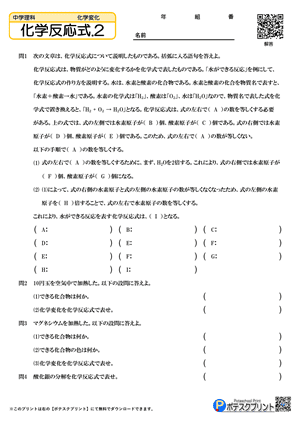

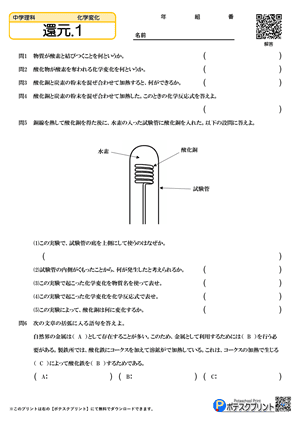

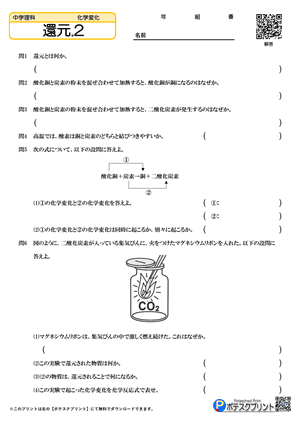

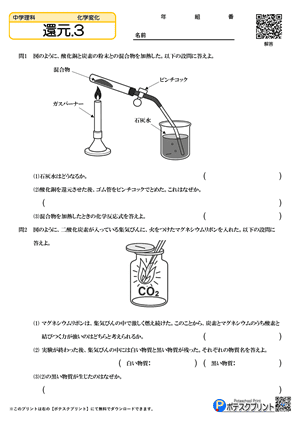

【還元】では、「還元」という化学変化を中心に学びます。還元とは、酸化物から酸素が取り除かれる反応です。例えば、酸化銅と炭素を混ぜて加熱すると、酸化銅が銅に変わり、炭素が二酸化炭素になります。

この反応では、酸化銅が還元され、炭素は酸化されます。また、二酸化炭素中でマグネシウムが燃焼すると、二酸化炭素から酸素を奪い、酸化マグネシウムと炭素ができます。

これらの実験を通じて、金属の精錬や物質の変化を理解します。

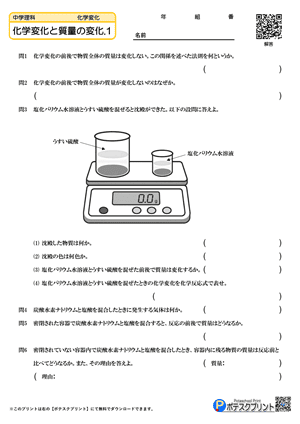

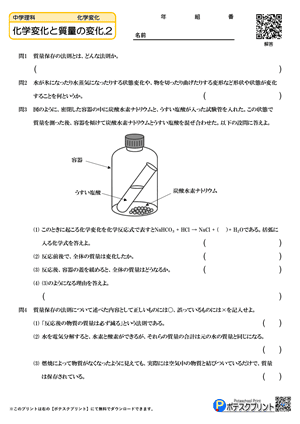

【化学変化と質量の変化】では、化学変化における「質量保存の法則」について学習します。

化学変化が起こると、物質の性質や状態が変わりますが、反応の前後で原子の種類や数は変わらないため、全体の質量も変化しません。これを「質量保存の法則」といいます。

例えば、炭酸水素ナトリウムと塩酸を密閉容器内で反応させると、二酸化炭素などが発生しますが、容器全体の質量は変わりません。このように、実験を通して質量保存の考え方を確認していきます。

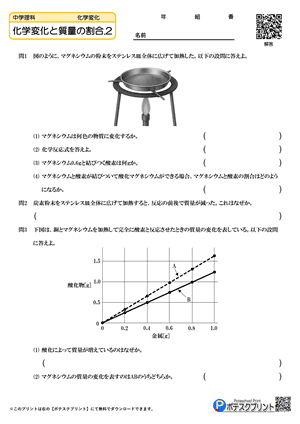

【化学変化と質量の割合】では、金属(銅やマグネシウム)が酸素と反応して酸化物になる化学変化について学びます。

銅は黒色の酸化銅に、マグネシウムは白色の酸化マグネシウムに変化し、このとき質量は増加します。これは、金属に酸素が結びつくためです。

また、反応前後の質量の変化や、金属と酸素の質量の割合が一定であること(比例関係)も重要なポイントです。質量保存の法則や反応式の理解を通して、物質の変化とその量的関係を学びます。

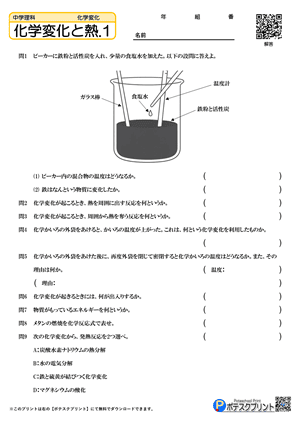

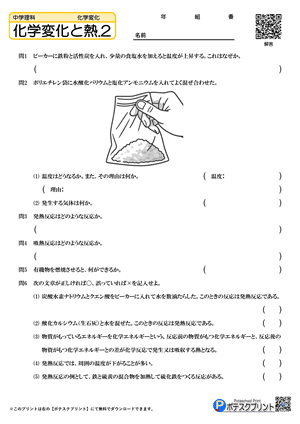

【化学変化と熱】では、化学変化にともなう「熱」の出入りについて学びます。

鉄粉や活性炭に食塩水を加えると温度が上がるのは、発熱反応により熱が発生するためです。逆に、水酸化バリウムと塩化アンモニウムを混ぜると温度が下がり、これは吸熱反応で熱を周囲から奪うためです。

また、発熱反応と吸熱反応の違いや、有機物の燃焼によって水と二酸化炭素が生じること、酸化によるエネルギーの変化、化学かいろの仕組みなども学習します。さらに、反応式を通してエネルギーの変化を理解し、化学エネルギーの概念にも触れます。

化学変化でつまずいたら、早めの対策を!

を含みます

「物質が結びつく」「酸素と化合する」など、化学変化の単元は現象と用語の両方を理解する必要があり、混乱しやすい分野です。

化合や酸化、燃焼などの反応を例にして、化学変化のしくみを整理すると、理屈がスッと入ります。

オンライン家庭教師なら、自宅で理解できるまで学べます。

\まずは講義を無料でお試し!/

コメント