目次

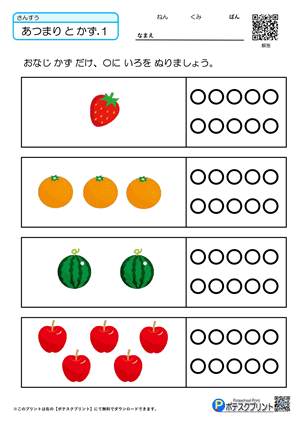

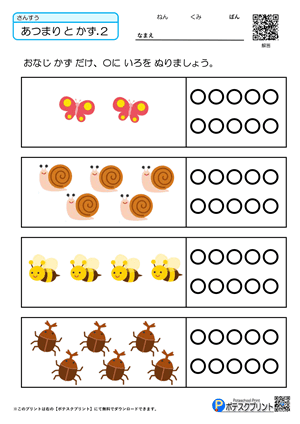

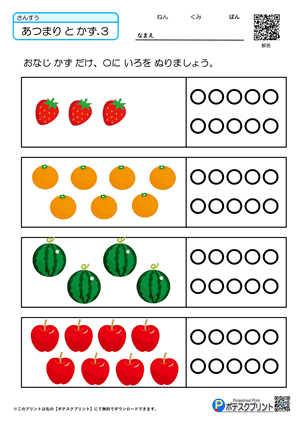

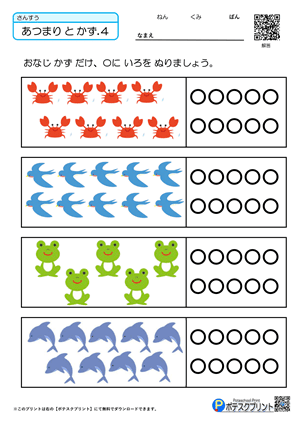

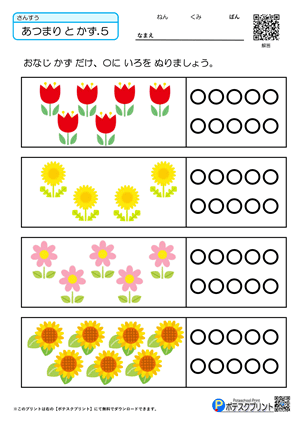

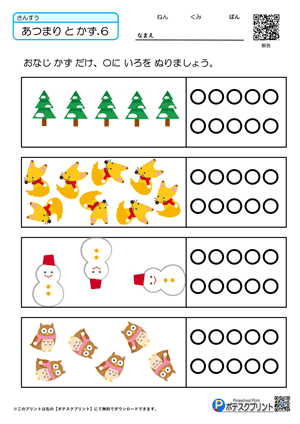

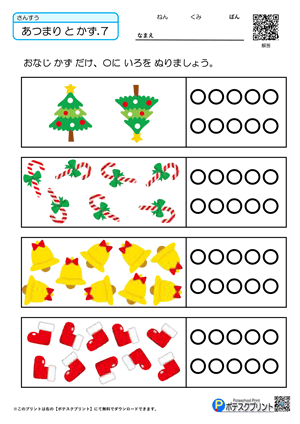

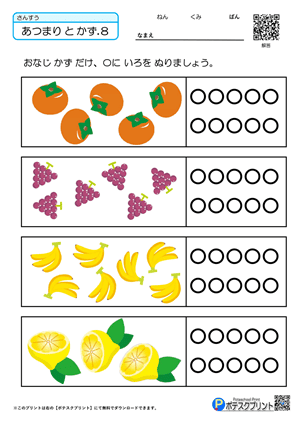

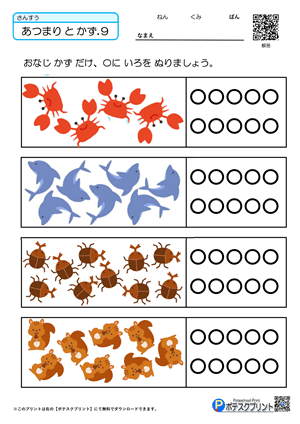

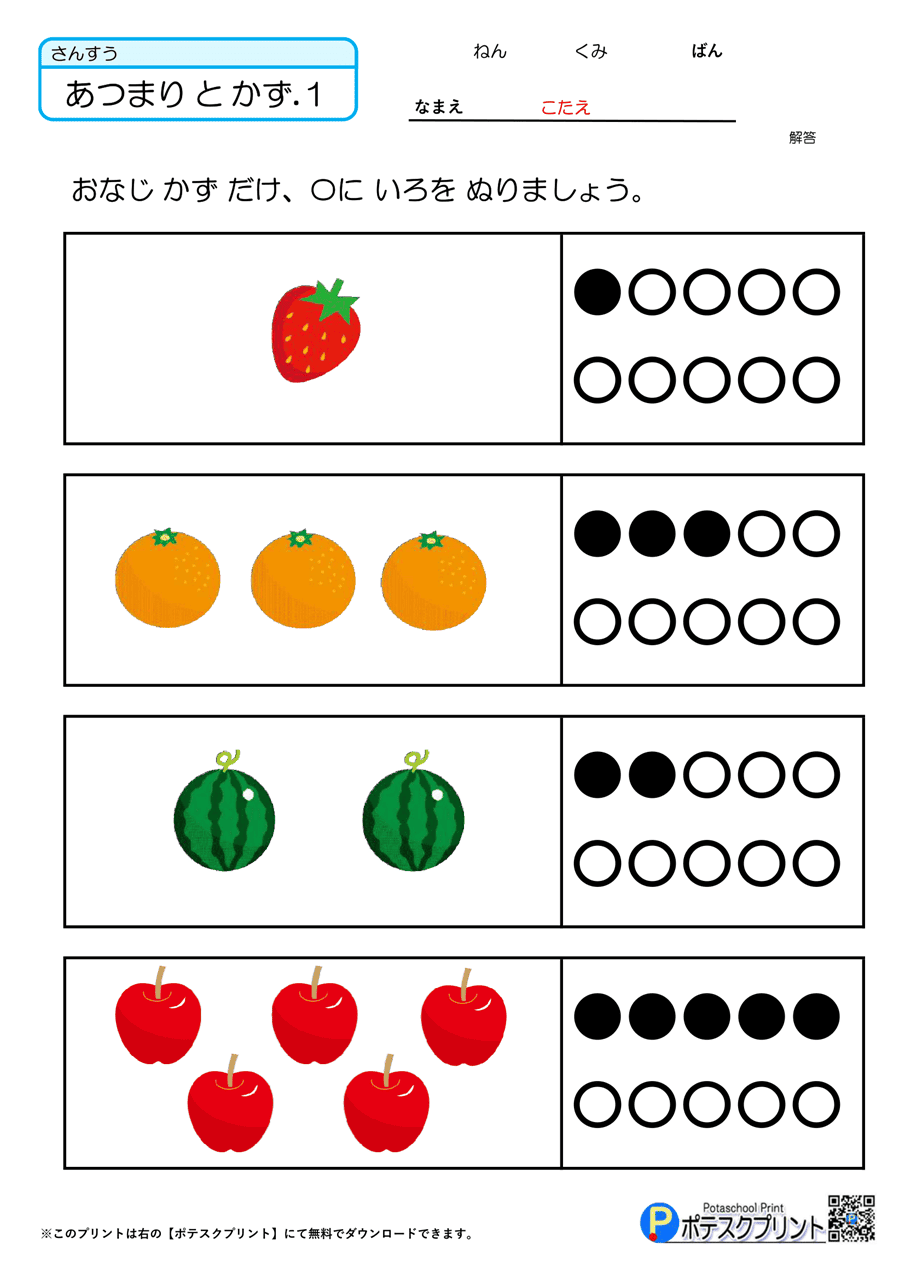

小学校1年生算数【あつまりと数~数を照らし合わせる~】練習プリント・演習問題・確認テスト用紙

小学校1年生算数【あつまりと数~数を照らし合わせる~】の練習プリント・演習問題・確認プリントです。

予習・復習やテスト対策にご使用ください。

【閑話休題】「あつまりと数」の学習のポイント

「集まりと数」の単元は、数の概念を形成する大切な学習ステップです。

ここでしっかりと理解を深めることで、後の算数の学習がスムーズになります。

以下に、子どもの学習能力を向上させるため方法を紹介します。

① 数を「具体的なもの」と結びつける

小学校1年生は、まだ数の概念が抽象的に理解しにくい段階にあります。

したがって、身の回りのものと数を結びつけることが重要です。

例

- おはじきや積み木を使って「〇個の集まり」を作る

- お菓子を数えて「3つのグミ、5つのクッキー」などを実際に手で触れて数える

- 公園で「ベンチはいくつ?」「すべり台はいくつ?」と数える遊びをする

視覚と触覚を使うことで、数の概念が定着しやすくなります。

② 分類する力を育てる

「同じものを集める」活動を通じて、数のまとまりを意識できるようになります。

例

- 「リンゴとミカンを分けて、それぞれの数を数えよう」

- 「赤い積み木と青い積み木に分けて、それぞれ何個あるかを調べる」

- 「動物のカードを種類ごとに分けて、どの動物が一番多いかを比べる」

物の特徴を見分けて整理する力がつき、数の概念を体系的に理解しやすくなります。

③ 5のまとまりや10のまとまりを意識させる

数を一つずつ数えるのではなく、まとまりとしてとらえる力を育てることが大切です。

例

- 指を使って「5本の指があるね! じゃあ両手だと何本?」

- 「5個のブロックが2つで10個になるね!」

- 「10円玉を使って、10のまとまりを意識しながら数える」

まとまりで考えることで、のちの繰り上がりや繰り下がりの計算がスムーズになります。

④ 言葉で表現する練習

数の概念を深めるためには、自分の考えを言葉で説明することが重要です。

例

- 「これは何個の集まり?」と聞いて、子どもに説明させる

- 「3と4を合わせたらいくつ?」と問いかけて、自分で言葉にする機会を作る

- 「どちらが多い? どれが一番少ない?」と比較の言葉を使うよう促す

数を言葉で説明できると、理解がより深まり、応用力が高まります。

⑤ ゲーム感覚で楽しむ

遊びを取り入れることで、子どもが楽しく学べます。

例

- 数探しゲーム:「家の中に5個のものを見つけよう!」

- サイコロ遊び:「出た目の数だけブロックを積もう」

- かるた遊び:「数字のかるたを使って、言われた数を取る」

楽しみながら数に触れることで、自然に数の概念が身につきます。

コメント