中学2年理科【動物のからだのつくりとはたらき】プリント・確認テスト用紙

中学2年理科【動物のからだのつくりとはたらき】の確認プリントです。

中学2年理科【動物のからだのつくりとはたらき】について

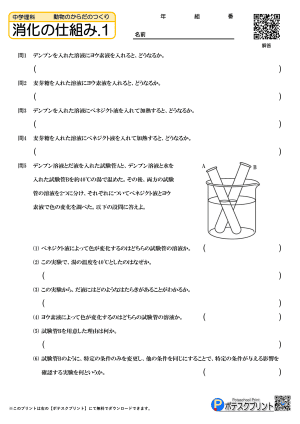

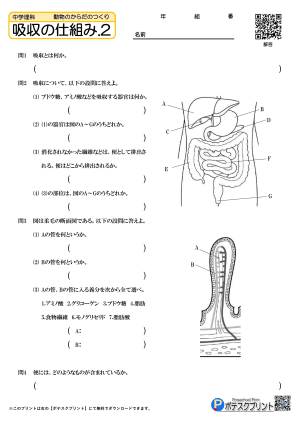

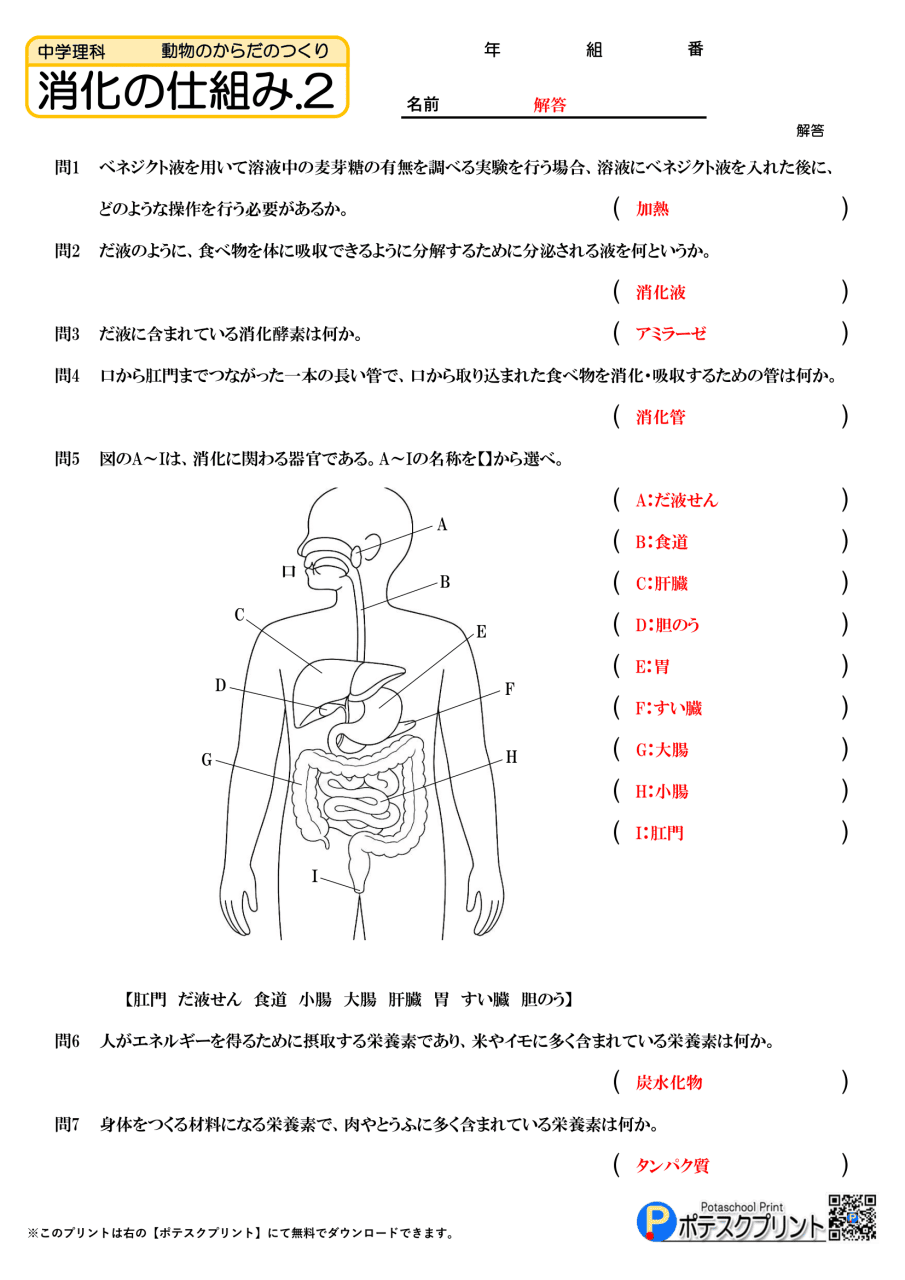

【消化の仕組み】では、人の消化のしくみについて学びます。まず、食べ物に含まれるデンプンや糖がどのように変化するかを実験で確かめます。

ヨウ素液やベネジクト液を用いた実験を通して、デンプンはだ液に含まれる消化酵素アミラーゼのはたらきで麦芽糖に分解されることを理解します。

また、実験において条件を一つだけ変えて比較する「対照実験」の考え方も学びます。

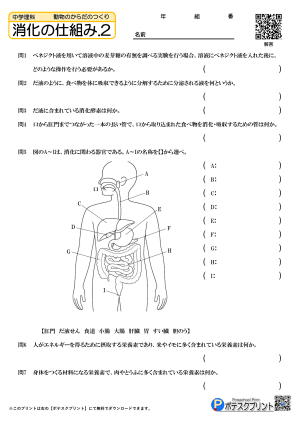

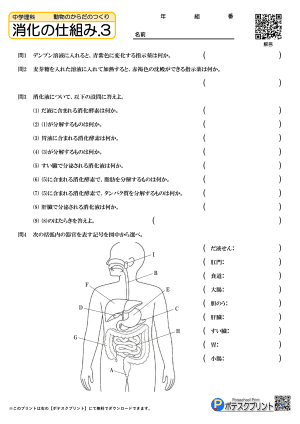

さらに、口から肛門までつながる消化管と、だ液腺・胃・肝臓・すい臓などの消化に関わる器官について学習します。

消化液の役割や、炭水化物・タンパク質など主要な栄養素の働きについても整理し、人が食物を体に取り込み、エネルギーや体をつくる材料に変えていく過程を理解します。

これらを通して、生命活動を支えるしくみを科学的に捉える力を養います。

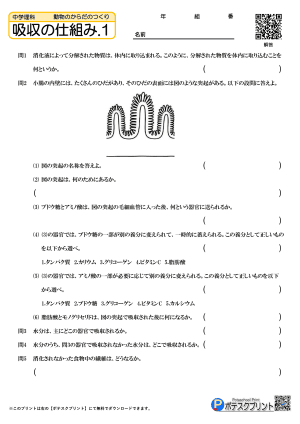

【吸収の仕組み】では、食べ物が体内でどのように分解・吸収されるかを学びます。

食べ物は消化管で消化され、小腸の柔毛という突起から栄養が体内に吸収されます。

ブドウ糖やアミノ酸は毛細血管を通って肝臓に送られ、一部はグリコーゲンやタンパク質に変えられます。

脂肪酸とモノグリセリドはリンパ管に入り脂肪になります。

また、吸収されなかった水分や繊維は大腸を通って便として排出されます。

これらを通して、栄養の吸収と不要物の排出のしくみを理解します。

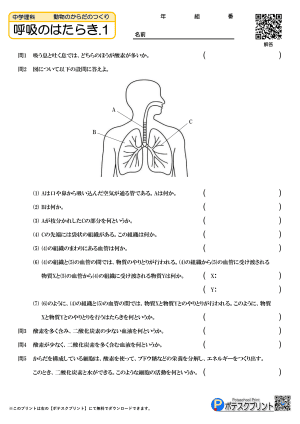

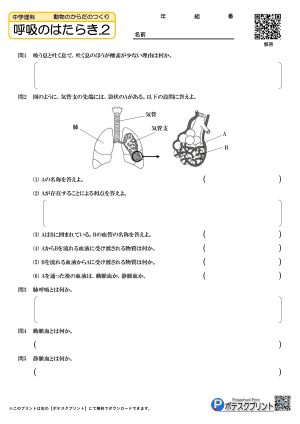

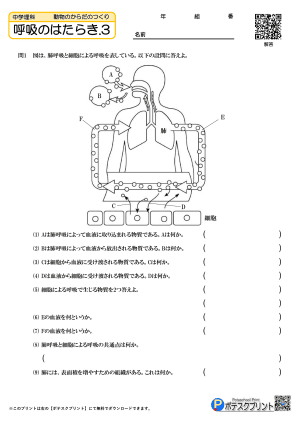

【呼吸のはたらき】では、動物の呼吸のしくみについて学習します。肺呼吸では、口や鼻から取り込んだ空気が気管を通って肺に送られ、肺胞で酸素と二酸化炭素の交換が行われます。

酸素は血液によって体中の細胞へ運ばれ、細胞は酸素を使って栄養分を分解し、エネルギーをつくり出します。この過程で二酸化炭素と水が発生し、血液によって肺に運ばれて体外へ排出されます。

動脈血と静脈血の違いや、肺胞の構造と役割も理解します。

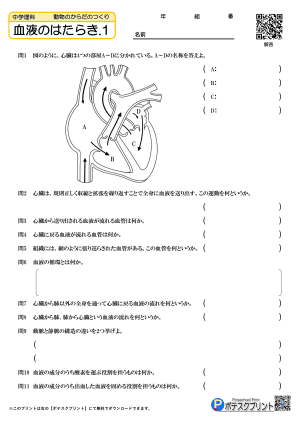

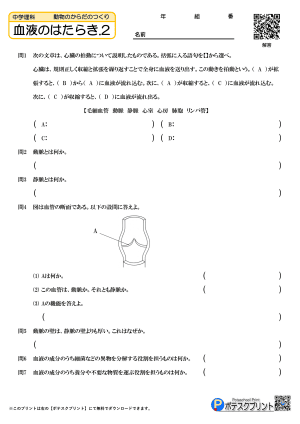

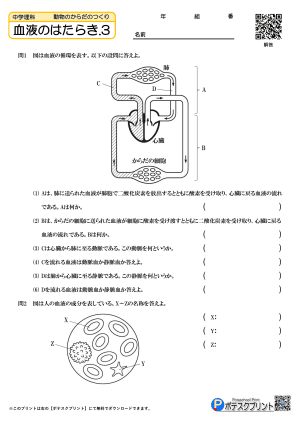

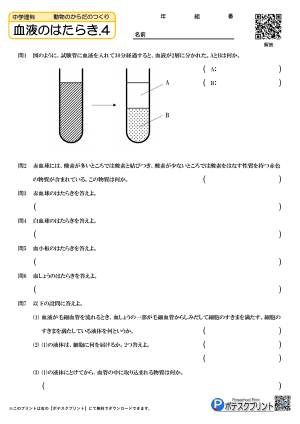

【血液のはたらき】では、血液の循環と心臓、血管、血液の成分のはたらきについて学習します。

心臓は拍動によって血液を全身に送り出し、動脈、静脈、毛細血管を通じて体内を循環させます。

肺循環では、心臓から肺へ血液を送り、肺で酸素を受け取って心臓に戻します。

体循環では、酸素や養分を全身の細胞に届け、不要な二酸化炭素などを回収して心臓へ戻します。

血液の成分には、酸素を運ぶ赤血球、病原体を攻撃する白血球、血を固める血小板、物質の運搬を行う血しょうがあります。

血管の構造や弁の役割、血液の流れを図とともに理解することが目的です。

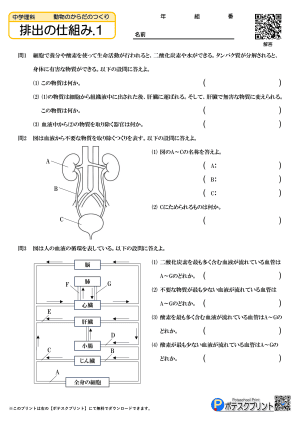

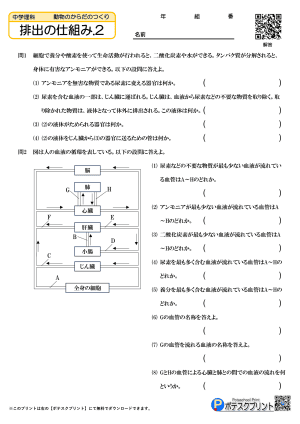

【排出の仕組み】では、動物の「排出の仕組み」について学習します。

体内の細胞では、酸素と養分を使って生命活動を行う際に、二酸化炭素や水、アンモニアなどの不要で有害な物質が生じます。

アンモニアは肝臓で無害な尿素に変えられ、尿素は血液によってじん臓へ運ばれます。

じん臓では血液中から尿素などの不要な物質をこし取り、「尿」として排出します。

尿は輸尿管を通ってぼうこうにたまり、体外に出されます。こうした排出のしくみを通して、体内の環境が安定に保たれていることを理解します。

生物の単元でつまずいたら、早めの対策を!

を含みます

生物でつまずいたら、オンライン家庭教師がおすすめです。。

オンライン家庭教師なら、自宅で理解できるまで学べます。

\まずは無料でお試し!/